究竟要不要釋放?

以色列人質協議的兩難局面

台灣耶路撒冷國際基督徒協會著作所有,歡迎轉載,請註明出處

2025/02/05

「放?還是不放?」是目前以色列全國都在思考的問題,因為它涉及以色列必須為贖回人質付出代價,即同時釋放數百名手上沾滿鮮血的巴勒斯坦恐怖份子,而這些恐怖份子極有可能將此解讀為他們的勝利,甚至再次展開他們的血腥屠殺。

對此,人們提出許多支持與反對這項人質交換協議的論點。然而,原來「贖回俘虜」一事早已在猶太社群中持續被討論了數個世紀。事實上,哈拉卡(Halakha,註:以猶太教塔木德為基礎的律法)文獻中大範圍地提及贖回俘虜的誡命,而這也反映出此類綁架事件在猶太歷史上的普遍性。

主要觀點由12世紀的塞法迪猶太學者邁蒙尼德(Maimonides)所闡述,他說:「沒有比『救贖俘虜』還更大的誡命了。」他認為「贖回俘虜比供給窮人食物與衣服還更為優先,因為俘虜也遭致著飢餓、乾渴、赤身露體並面臨著危及生命的處境。而那些不願意拯救他們的人,則違背了『不可忍著心和不可揝著手』(申命記15:7)以及『不可與鄰舍為敵』的誡命(利未記19:16)。」

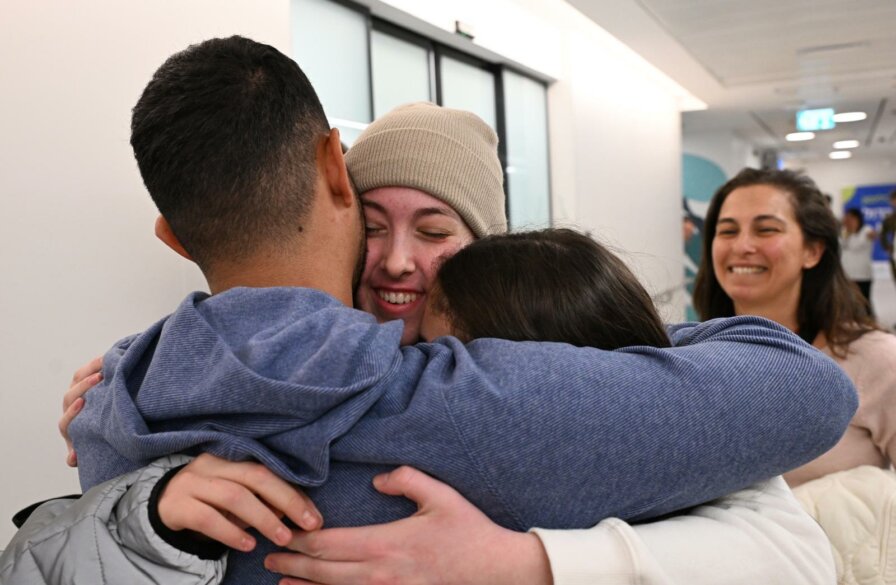

作為人質協議的一部分,獲釋人質於2025年1月返回以色列。(照片來源:以色列國防軍發言人)

從上面看來,「Pidyon Shvuyim」(贖回被擄者,註:猶太教的一項宗教義務)是一條絕對的誡命,必須時時遵守,但有一個重要的例外,正如《米書拿》(Mishnah)休書(Gittin)四章六節所解釋的那樣:

「為了『Tikkun Olam』的緣故,也就是為了修復世界的良好秩序和全體利益的預防措施,人們不能以超過俘虜價值的代價來贖回他們,做出這項決定的原因之一是防止變相鼓勵匪徒,以免他們認為有利可圖,從而繼續綁架他人。

猶太傳統中的爭論常圍繞在平衡這兩個相互矛盾的原則中,譬如什麼時候支付的價格會超過合理的價值?塔木德中有許多故事可以說明這種情況,顯然贖金往往高於合理的價值。另一方面,也有故事闡明相反的情況也適用於此。舉例而言,羅滕堡的梅爾(Meir)拉比(西元1220 年,他出生於德國的沃爾姆斯)是一位知名且備受尊敬的領袖,但他在前往聖地時卻遭到綁架,猶太社群認為他是重要領袖,故願意支付高額贖金以贖回他,但梅爾拉比因為過高的贖金而拒絕被贖回。最終他死在囚禁中,他逝世後14年,一位富有的猶太人付了一大筆錢才贖回他的遺體。如今,這兩人都被安葬在沃姆斯的墓地。

我們可以找到許多故事來闡明這兩難局面的兩種決定,與往常一樣,猶太人並沒有對此給出一個絕對性的答案,只是顯示決策的利弊,但人們必須自己做出決定。

值得注意的是,所有這些來自猶太哈拉卡文獻的引述,都源於流散時期。當時猶太人作為少數民族生活在異國他鄉,經常遭受騷擾、迫害與綁架。

《聖經》中為拯救人質的故事描繪出一幅不同的畫面。在創世記第14 章裡,亞伯蘭出發去營救在列王之戰中被劫為人質的羅得,他追趕綁匪,「將被擄掠的一切財物奪回來,連他姪兒羅得和他的財物,以及婦女、人民也都奪回來。」(創世記14:16)。

另一次成功的救援行動記載在撒母耳記上第30章,當時亞瑪力人入侵南方,燒毀洗革拉城,並俘虜城內所有婦女和大小人口。當大衛回來後,感到非常苦惱,但他倚靠主並心裡堅固(第6節)。隨後大衛與跟隨他的人出發執行救援任務,並在一名被亞瑪力人拋棄的埃及奴隸的幫助下,得到情報,最終救回所有人質,其中包括大衛的妻子。

這兩起事件代表著明顯的軍事勝利,即敵人被徹底擊敗。除此之外,我們還有出埃及記的偉大拯救故事,上帝奇蹟般地將整個以色列民族從奴役中解救出來,並伴隨一場令人震驚的軍事勝利。

在以色列的現代歷史中,曾有數次成功的營救行動,其中最著名的是1976年7月在烏干達恩德培的大膽行動。當時,以色列突擊隊在約納坦.納坦雅胡(Jonathan Netanyahu)的率領下,於距以色列數千公里遠的機場,出其不意地拯救了102名人質(其中三人死亡)。

從這些故事來看,顯然目前的協議並不是場徹底的軍事勝利。以色列仍須與兇手談判,而這很像流散時期的故事,當時猶太人被驅逐,必須付出代價才能贖回人質。這是一個發人深省的情況,使得「何為贖回人質的合理條件?」一事變得更加重要。

對於目前的人質交換協議,人們有兩種看法。一種觀點認為,釋放恐怖份子將對社會構成危險,而拒絕付出「交換囚犯」的代價就能防止這種情況發生,這種說法是對的,因為釋放巴勒斯坦囚犯將可能使這數百名殺手變得更膽大妄為,且可能促使他們繼續殺害人民。

另一方面,10月7日發生的事件又是特殊的情況,且不符合比例原則。猶太傳統中關於贖回人質的討論通常指的是「一人」或「幾個人」的綁架事件,然而10月7日有「數百人」遭到俘虜。因此,這不僅是衡量個人利益與社區利益的問題。此決定所帶來的兩種結果都會影響整個社會,這代表群體的一個合法利益將與另一個合法利益發生衝突。

另一種觀點認為,人質面臨生命危險是既定的事實,最終,人質可能會在囚禁中死去,然而「未來遭受恐怖攻擊」只是一種可能性,且可以透過預防措施與提高警覺來減少危險。

從基督徒的角度來看,邁蒙尼德的一句話聽起來很熟悉:「俘虜也遭致著飢餓、乾渴、赤身露體並面臨著危及生命的處境。」這讓我們想起耶穌在馬太福音第 25章所說的話:

「因為我餓了,你們給我吃,渴了,你們給我喝;我作客旅,你們留我住;我赤身露體,你們給我穿;我病了、你們看顧我;我在監裡,你們來看我⋯⋯這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上,就是做在我身上了。」(馬太福音25:35-36, 40)

耶穌將每一名人質視為他的兄弟姊妹,至於那些為人質的生命而奮鬥的人,等同於做在主的身上了。

讓我們為正努力應對這悲傷且受辱困境的以色列社會來禱告。讓我們繼續傳遞希望,相信終有一天,那位被差派來「醫好傷心的人,報告被擄的得釋放,被囚的出監牢」的基督將再臨。(以賽亞書61:1)我們渴望祂在我們有生之年快快來到。

文章來源:ICEJ國際事務部副總裁 克謀智(Mojmir Kallus)博士

文章日期:2025/01/28

翻譯|校稿|編審|台灣ICEJ團隊

經文與禱告

馬太福音25:35-36, 40

因為我餓了,你們給我吃,渴了,你們給我喝;我作客旅,你們留我住;我赤身露體,你們給我穿;我病了、你們看顧我;我在監裡,你們來看我⋯⋯這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上,就是做在我身上了。

詩篇62:6-7

惟獨祂是我的磐石,我的拯救;祂是我的高臺,我必不動搖。我的拯救、我的榮耀都在乎神;我力量的磐石、我的避難所都在乎神。

禱告方向

親愛的主,我們將以色列的人質交換協議交在祢的手中,即便用囚犯交換人質存在一定的風險,但懇求主紀念以色列看重人質生命的心志,並求主保守人質都能如期獲釋並平安回到以色列,也求主繼續保護以色列的安全,因為祢是以色列的磐石、是他們的高臺,更是以色列的拯救,奉主耶穌的名禱告,阿們。

感謝您繼續關注追蹤支持台灣ICEJ,最近因官網網站需要重整更新,若您訂閱本週台灣ICEJ電子報,為避免您在官網上訂閱電子報發生問題,以及我們因重整更新收不到您的來信,煩請您來信Email向我們訂閱 icej.taiwan@icej.org.tw,留下您的訂閱者姓名與您要收信的Email address即可。謝謝您。